Alain Devos est géomorphologue, au sein de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, dans l’unité de recherche du GEGENAA.

Spécialiste, entre autres, des impacts environnementaux de la Grande Guerre, il nous parle, dans ce passionnant entretien au long cours, de ce qu’on peut lire de l’Histoire dans les sols forestiers.

Un entretien qui s’inscrit dans notre série « Sous la forêt », avec celui de Sophie David, archéologue travaillant pour l’ONF, puisque les deux champs de recherches ont des interactions aussi fécondes qu’étonnantes, et avec celui de Marc-André Selosse sur la richesse biologique des sols forestiers.

En quoi consiste votre discipline, la géomorphologie ?

C’est la principale discipline de géographie physique en France. Elle s’intéresse à trois choses. Aux reliefs d’abord : on appelle ça les formes, qu’il s’agit de décrire et expliquer. Ce que l’on ne fait pas systématiquement en géologie, qui s’intéresse surtout à la roche, et beaucoup moins aux reliefs. Ensuite, aux formations, ce qui constitue les reliefs : est-ce que c’est des roches ? Ou est-ce que ce sont plutôt des formations superficielles liées à l’érosion des roches ? Troisièmement, aux processus qui ont concouru à leurs formations, les agents d’érosion. Est-ce que ce sont les glaciers, les cours d’eau, le vent qui ont créé la forme du relief ?

La géographie physique regroupe la géomorphologie, l’hydrologie, l’hydrogéologie, la pédologie, la biogéographie et la climatologie, qui sont parfois enseignées en faculté de Sciences. Ce qui est amusant, dans la tradition française, c’est que la géographie est hébergée en faculté de Lettres et Sciences humaines. La plupart des géographes physiciens sont tiraillés. Moi, par exemple, j’assure 50 % de mon service d’enseignement en fac de Lettres et 50 % en Sciences exactes.

J’imagine que cela doit être inconfortable par certains aspects, mais peut-être que cela apporte aussi quelque chose à quoi n’ont pas accès ceux qui sont dans un champ disciplinaire plus restreint ?

Oui, cela apporte de fait plusieurs avantages. Le premier, c’est d’avoir une vision écologique des milieux : on perçoit à la fois tout ce qui est abiotique, l’absence de vie, et tout ce qui est biotique. On s’intéresse aussi aux plantes et aux animaux, à la vie, quoi, mais on les rattache systématiquement au sol, au sous-sol et à l’eau. Ce que ne font pas, justement, les archéologues ou les géologues. C’est une vision synoptique de l’écologie. Autre avantage, c’est qu’à la différence des géologues, qui ont leur échelle de temps, l’échelle géologique, qui va de 4,5 milliards d’années à nos jours, et à la différence des archéologues, qui ne travaillent que sur l’aspect proto-historique ou historique, nous, on jongle avec toutes les échelles. À la fois les échelles géologiques, les échelles historiques, mais aussi avec les échelles géoprospectives, c’est-à-dire concernant le futur. On nous demande, dans le cas des déchets nucléaires, par exemple, de définir comment seront les reliefs dans 100 000 ans, dans un demi-million d’années. Mais c’est surtout l’approche spatiale, dans un emboîtement d’échelles qui caractérise notre discipline du micro au méga-relief.

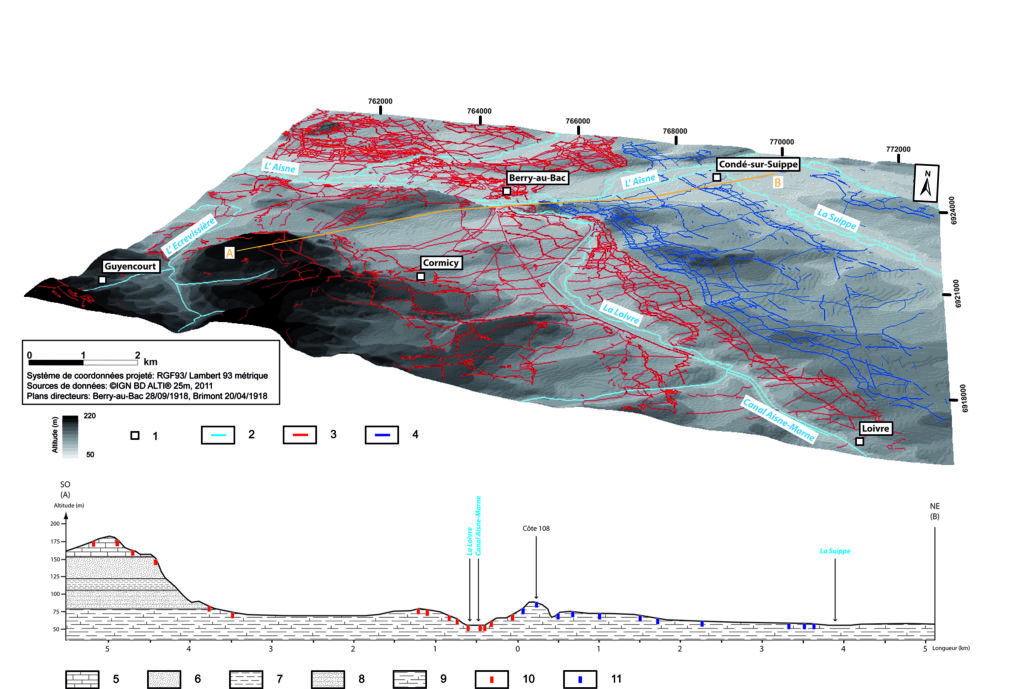

1. Localité | 2. Réseau hydrographique | 3. Tranchées et boyaux alliés | 4. Tranchées et boyaux allemands | 5. Calcaires lutétiens | 6. Sables de l’Yprésien supérieur | 7. Argiles de l’Yprésien inférieur | 8. Sables thanétiens | 9. Craie du Crétacé supérieur | 10. Tranchées alliées | 11. Tranchées allemandes.

Cela dépend aussi de facteurs tels que le chaos climatique, les sécheresses…etc ?

Oui, on vient nous voir également pour cela, parce que depuis cette année, enseigner la transition écologique est obligatoire à l’université. Or être pluridisciplinaire, pluritemporel, et avoir une vision spatiale permet de mieux évaluer les changements climatiques. Du coup, on peut aider les groupes de réflexion du Giec à travailler là-dessus, et surtout les collectivités locales à gérer les risques naturels.

Comment collaborez vous avec les autres disciplines ?

Alors souvent, quand on travaille avec des gens qui sont biologistes, qui s’intéressent surtout au biotique, c’est-à-dire à la végétation, à la faune et à la flore, on apporte nos connaissances abiotiques.

Mais nous, cela nous apporte une dimension opérationnelle : on forme des gens qui peuvent directement travailler dans le monde de l’environnement ou de l’aménagement. On a un taux d’intégration professionnelle qui est de 100 %. Tous nos étudiants en Master trouvent un travail dans des bureaux d’études, des collectivités locales, etc., en moins de 6 mois.

Ensuite, il y a un autre avantage, c’est que, comme on vient nous chercher, on est beaucoup sollicités, on évolue, nos paradigmes changent tout le temps.

Cela vous empêche de vous cristalliser ?

Voilà, on se remet tout le temps en cause, de par l’évolution de la technologie, les découvertes que l’on fait au fur et à mesure. En 20 ans, par exemple, on peut changer une fois, deux fois de paradigme, sur la genèse, l’origine des faits, des phénomènes. C’est rare dans la science. Il y a une ouverture d’esprit que j’aime bien, qu’on essaie de faire partager aussi. Si on se sent enfermé dans une discipline, on en sort vite. Et on essaie d’apporter les méthodologies d’une discipline vers une autre discipline. Dans ces cas-là, nous sommes perçus comme des gens qui font des choses novatrices, alors qu’on ne fait qu’importer des méthodes.

Vous utilisez la technologie Lidar, de quoi s’agit-il ?

C’est un acronyme : Light ou Laser Imaging Detection And Ranging. Il s’agit d’un laser, tout simplement, utilisé soit au sol, soit depuis un avion. Il permet de restituer la topographie, le relief, à haute résolution. Une dizaine de points au mètre carré. Cela permet de voir des micro-topographies, et notamment l’empreinte des sociétés humaines depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. Cette technologie a commencé à être utilisée au niveau du sol dans les années 1990, puis plus tard en aéroporté, pour pouvoir couvrir de grandes surfaces. Aujourd’hui, on s’en sert systématiquement pour étudier les Forêts d’exception.

Le label Fodex cherche à montrer que l’homme a vécu en symbiose avec ses espaces forestiers. Quand on voit les images Lidar, on comprend tout de suite, les topographies apparaissent sous les couverts. Il montre, quel que soit le site étudié en France, que l’occupation humaine est très précoce. Cela amène à revoir les grands paradigmes de la pression humaine sur les forêts : on perçoit l’homme avant tout comme destructeur de biodiversité, alors que le Lidar révèle qu’en changeant les milieux, il a pu générer des mosaïques et donc entretenir la biodiversité, en utilisant la résilience de la nature. Certains milieux qui avaient été complètement chamboulés sont aujourd’hui des réservoirs de biodiversité, parfois plus que des forêts très peu anthropisées, restées plus homogènes.

Comment marche cette méthode ?

Elle peut paraître simple, mais en fait est très complexe : ce n’est pas l’acquisition des données qui dure longtemps, plusieurs centaines de kilomètres carrés peuvent être parcourus en une journée. C’est le traitement de ces données qui est massif. Ce sont des millions de points à traiter. L’acquisition se fait en avion, hélicoptère, voire drone : le Lidar permet de cartographier à la fois le sol et la canopée, il faut donc effectuer un tri. Il faut plusieurs mois pour opérer le traitement, en supprimant les données qui vont gêner la perception du sol. Par exemple, on va éliminer les lignes électriques. Même elles sont perçues au Lidar. Tout comme un avion ou un oiseau qui passerait en dessous peuvent gêner l’acquisition. On travaille sur deux couches. Le sol, qui nous intéresse pour restituer la topographie haute résolution, qu’on appelle le modèle numérique de terrain, et qui va intéresser les archéologues. Mais les forestiers sont aussi intéressés par la couche dite « d’élévation », qui ne correspond qu’à la canopée. Et si l’on fait la différence d’altitude entre la canopée et le sol, on a donc la hauteur de l’arbre. C’est très pertinent pour les forêts en libre évolution et primaires, car cela permet de les caractériser en fonction de la hauteur de l’arbre, et on peut même travailler sur la stratification. Le forestier sera aussi intéressé par la densité du peuplement, parce qu’il y a beaucoup d’arbres à l’hectare sur une parcelle. Mais ce processus est horriblement long et nécessite des gens compétents pour classifier le nuage de points. Généralement les prestataires proposent le traitement avec les données, c’est pour cela que c’est cher.

Comment est-ce financé ?

C’est assez diversifié. Généralement, pour tout ce qui est forêt d’exception, avec le label Fodex, ce sont des collectivités locales, communes, départements, avec les parcs naturels, qui rassemblent de l’argent. Mais ça peut être aussi, pour la recherche, cette fois-ci, des universitaires qui, en montant des projets régionaux, nationaux ou européens, prévoient de recourir au Lidar. L’IGN est en cours d’acquisition Lidar sur l’ensemble du territoire français.

Combien de forêts en France détiennent ce label ?

Une quinzaine. C’est vraiment une poignée. Et justement, ce ne sont pas des forêts qui présentent une biodiversité spécifique. C’est-à-dire que le critère de sélection n’est pas le critère biologique. À l’inverse, c’est un critère de relations étroites entre les sociétés et la forêt. Il y a un gros changement dans les paradigmes de perception des forêts par les sociétés depuis une vingtaine d’années. Dans les années 70, beaucoup de textes ont instauré des dispositifs de protection de l’environnement, notamment les études d’impact, etc, seulement sur des critères biologiques. Depuis maintenant une dizaine d’années, on commence à protéger les forêts ou les milieux sur des critères géologiques, ou géomorphologiques, c’est-à-dire en considérant les reliefs, la roche, sur des sites qui sont uniques au monde ou uniques en France. On parle de géosites ou géomorphosites.

Vous travaillez, particulièrement, sur les traces de la Première guerre mondiale.

Dans mon laboratoire le GEGENAA, oui, avec peut-être une quinzaine de personnes dans le monde qui appartiennent à une niche scientifique, celle des conséquences des conflits sur l’environnement.

À l’échelle de la France, vous avez une cartographie des géosites et géomorphosites qui correspondent souvent à des forêts, parce qu’évidemment, les milieux y sont bien moins perturbés que dans les terres agricoles. Un de vos consœurs journaliste, Isabelle Masson-Loodts, a écrit un livre sur ce sujet, Paysages en bataille, les séquelles environnementales de la Grande Guerre. Le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, avait sorti aussi deux livres sur l’impact du conflit sur les roches et les reliefs. L’Association des géologues du bassin de Paris a publié un ouvrage auquel j’ai participé, sur l’implication des géologues, notamment le rôle de la géologie sur la guerre de position ou la guerre de mouvement pendant la Grande Guerre.

Quelle est la marque des conflits armés sur le paysage ?

Elle est d’abord d’ordre morphologique. C’est-à-dire que ça change le relief. Trous d’obus, tranchées… Mais souvent après les conflits, on démine, et cette activité va créer aussi des formes. On va rassembler tous les obus dans un endroit bien particulier, et on va les faire exploser dans des cratères dits de déminage. Actuellement je travaille sur un site de la Montagne de Reims, la forêt de Verzy, avec une cinquantaine d’entonnoirs de déminage. À force d’y faire exploser des obus, les entonnoirs se sont creusés, et après-guerre tout s’est rempli d’eau. Aujourd’hui ils sont devenus des mares à très haute valeur patrimoniale, au niveau de la biodiversité. C’est une R.B.D., Réserve Biologique Dirigée par l’ONF, avec des amphibiens, des tritons… L’impact n’est donc pas que nocif. Cela peut créer des milieux très particuliers, en l’occurrence des zones humides, cruciales pour l’environnement. Si les conditions s’y prêtent, s’il y a suffisamment de pluie et que les sols sont plutôt imperméables…

A: Site de désobusage | B: Tranchée | C: Cratère d’obus | D : Emplacement de canon d’artillerie lourd sur affût fixe | E : Emplacement d’artillerie lourde sur voie ferrée. Sources J. Berthe, 2024 à paraître

Vous travaillez surtout sur des zones qui ont été reforestées après les combats, ou sur des zones qui étaient déjà forestières auparavant ?

Certains secteurs étaient déjà en forêt avant la guerre, ils le sont restés. Mais à l’inverse, autour de Verdun, c’était des champs cultivés. Les batailles ont tout ravagé, tellement que le prix de la remise en état des sols pour retrouver leur activité agricole préalable était supérieur au prix du sol. C’est cela qui définit la fameuse zone rouge. Donc souvent l’État a racheté, et y a planté des forêts. La plupart des forêts de Verdun n’existaient pas avant la guerre, c’est extraordinaire cette conséquence forestière des conflits : dans les endroits où les sols sont tellement chamboulés ou bombturbés, tellement pollués, eh bien, il vaut mieux planter des arbres.

L’État a fait l’erreur de planter en résineux, parce que ça pousse plus vite, pour des questions de rendement… Mais la tempête Lothar de 1999 a changé toute la perception qu’avaient les forestiers de la forêt, en raison de la sensibilité au vent des résineux. Depuis, l’ONF a tendance à replanter en feuillus, d’autant que les résineux ont atteint leur maturité. Ils sont coupés, et remplacés essentiellement par des feuillus.

Vous évoquez des sols pollués, est-ce que la contamination demeure ?

Bien-sûr, dans les sols et le sous-sol. Il y a aussi un autre gros problème sur lequel pas grand monde ne travaille, pourtant cela va dans les prochaines années devenir une préoccupation majeure : la contamination des eaux souterraines. C’est en train d’émerger, tout de même. Notamment ce que l’on appelle les perchlorates d’ammonium. Une thèse a été réalisée à l’Université de Reims sur la contamination des eaux souterraines dans le secteur du camp militaire de Moronvilliers, à côté de Reims. On a montré que la contamination des nappes était certes un peu liée à la zone de front, mais surtout à l’activité de déminage. Ce qui est logique, parce qu’en fait, en concentrant les obus, dans un endroit bien particulier, et en les détruisant, eh bien, on crée ce qu’on appelle des spots de contamination. Alors qu’à l’échelle d’un front, elle est plutôt diffuse. Daniel Hubé, ingénieur géologue au BRGM, s’est spécialisé là-dessus. Et pourtant, ce sont des conflits qui ont eu lieu il y a 100 ans.

Et dont on n’a pas fini de voir les conséquences, à plus d’un niveau…

L’ARS est sollicité, d’année en année, pour proposer de nouvelles molécules à analyser. Les eaux souterraines en contiennent beaucoup qu’on ne mesurait pas avant. La concentration de certaines molécules montre qu’on a affaire à des pollutions émergentes. Alors, la difficulté, c’est de déterminer si cette pollution est effectivement liée aux conflits ou à une autre pratique, agricole, en l’occurrence. C’est un travail assez complexe de les différencier, qui coûte cher, mais on commence doucement à bien y parvenir. On en est globalement à dire que les perchlorates d’origine agricoles se conjuguent avec ceux d’origine militaire.

Sous forêt, les contaminations probables n’affectent pour l’instant pas trop le sol. Sauf aux endroits dont je vous parlais, où on a brûlé des obus, comme la « place à gaz » à Verdun. Cela a généré une pollution chimique très forte, en arsenic, plomb et autres métaux lourds, mais sur une petite surface. Partout ailleurs la contamination semble faible. Les eaux en zone forestière sont peu soumises à d’autres pollutions que ces résidus militaire, elles sont filtrées par la végétation donc de bonne qualité. Pour l’instant, il n’y a pas de publications qui témoignent d’une contamination importante des eaux sous forêts dans les zones de front. Mais le BRGM est sur le coup, et je crois qu’il commence à montrer que dans certaines régions, l’Argonne ou certains secteurs de Champagne sèche, par exemple, il y a quand même des contaminations en perchlorate. Il faut demander confirmation à Daniel Hubé, c’est tout récent.

Comme dans la mer, où les obus finissent par se corroder et relâcher leurs polluants, il peut y avoir un effet à retardement ?

Oui, les scientifiques appellent cela une hystérèse. Ce n’est pas tout de suite que ça s’avère dangereux. Plus tard, au bout de tant de décennies, le matériau se dégrade, et un jour, 10 ans, 30 ans, 100 ans après, les éléments chimiques se répandent et il y a des répercussions pour la nature.

Dans le film Conséquences écologiques des conflits : le cas de la Grande Guerre, auquel vous avez participé, on voit que les conflits créent aussi des migrations d’espèces, végétales et animales.

Certaines espèces sont déjà depuis longtemps intégrées à notre flore, par exemple des espèces végétales importées par les russes pendant la campagne de France en 1814, à l’image de la Roquette d’Orient. D’autres ont été amenées par les guerres plus récentes au XXe siècle, les troupes russes, américaines ou allemandes. Des graines importées dans le fourrage des chevaux, coincées dans les vêtements des soldats, leurs chaussures… Un de nos doctorants a commencé une thèse il y a trois ans sur les ratons-laveurs. La zone de Reims est infestée de ces mammifères d’origine américaine. Il s’est avéré qu’ils sont arrivés avec les camps de l’OTAN, parce que les troufions américains étaient venus avec leurs animaux mascottes de régiment, qui, eux, sont restés après le départ des troupes. Ils se sont reproduits au point d’être considérés comme une espèce exotique envahissante qui occupe la niche écologique du vison d’Europe ou de la martre des pins. Ils sont présents aussi vers Laon, ou dans les Ardennes, et même le Bordelais, en Gironde. Nous pensions qu’ils étaient là depuis 14-18, mais c’est bien plus tard qu’ils ont fait souche. Donc toutes les guerres, même la guerre froide, peuvent ramener des espèces du bout du monde.

Propos recueillis par Gaëlle Cloarec, le 13 octobre 2023