Cet article est disponible en version audio, lue par l’autrice, Felice Olivesi. À découvrir sur notre podcast Forévolution (disponible sur Arte AudioBlog, Spotify et Deezer)

Étudier la chasse dans le contexte d’un projet de renaissance d’une forêt primaire pourrait sembler optionnel ; en effet, voici nos données de base : en Europe occidentale, la chasse semble sur le déclin ; une partie seulement de son activité se passe en forêt ; a priori, excepté les jours de chasse où l’agitation et le bruit s’emparent des lieux, on la perçoit peu dans le paysage, à la différence, par exemple, de l’exploitation du bois ; enfin, la définition même de « libre évolution » implique l’absence de chasse dans la partie centrale du projet de notre association, du moins à terme. Cependant, nous nous sommes rendus compte, au cours de notre quête pour retrouver la mémoire des forêts, que dès lors que l’on commençait à explorer les liens entre notre société et la forêt, on apercevait toujours, à un moment ou un autre, poindre le sujet de la chasse, que ce soit dans l’épisode sur l’imaginaire, ceux sur le bois, les conflits ou les animaux, et même dans les autres, en filigrane. La chasse, un sujet secondaire ? Eh bien non, et c’est même tout le contraire !

La chasse cache bien son jeu. Dissimulée derrière une image publique passablement raccourcie de loisir consistant à tuer des animaux, elle porte en elle, en réalité, des dizaines de milliers d’années d’histoire de la relation entre l’homme et la nature, en particulier la nature sauvage. Pendant des siècles, elle a accompagné, avec de fréquents remous, les mutations profondes de notre société et a évolué avec ses paysages. L’imaginaire collectif qui l’entoure est très riche et très ancien. Même si elle ne se déroule pas exclusivement dans les bois, la chasse a contribué à modeler les forêts du passé et à nous en transmettre les paysages forestiers que nous voyons aujourd’hui et qui, sans elle, auraient été très différents.

Nombre de chercheurs l’ont étudiée, dont nous suivrons les pas ici (voir références en fin d’article) ; préhistoriens, sociologues, archéologues, historiens ou encore anthropologues se sont interrogés sur les savoir-faire, le gibier, les territoires ou encore le rôle social de la chasse.

Elle suscite à notre époque de nombreux débats, souvent vifs : art de vivre en danger de disparition pour les uns, barbarie d’un autre âge pour d’autres, la chasse vit aujourd’hui une crise, non sans lien avec la crise environnementale et l’évolution des mentalités. Pour la comprendre et ainsi mieux comprendre nos forêts, il est donc temps d’aller raviver notre mémoire collective sur son terrain.

Partons « en chasse » !

CC BY-SA 4.0 Geni –

Aux premiers temps de l’humanité, la chasse

De tous les sujets abordés dans notre chronique, la chasse est celui qui nous fait remonter le plus loin dans le temps. En effet, en Europe occidentale, nos ancêtres Homo sapiens étaient depuis longtemps des chasseurs aguerris lorsque la forêt reprit son essor sur le territoire à la fin de la dernière glaciation, il y a environ douze mille ans.

Bien avant cela, notre histoire avec la chasse commença lorsque les premiers représentants du genre Homo expérimentèrent de nouvelles manières de s’alimenter. Comme les autres Homininés, ils avaient un régime omnivore. Mais si l’on compare les premiers hommes avec leurs cousins Australopithecus, par exemple, on remarque que ces derniers étaient majoritairement herbivores et que les seules protéines animales qu’ils consommaient étaient récoltées de la même façon qu’ils cueillaient les végétaux ; par exemple, ils ramassaient des coquillages sur les rochers au bord de l’eau. Les premiers humains, sans doute en observant les grands carnivores qui vivaient autour d’eux, s’intéressèrent aux animaux mobiles, plus grands, et commencèrent à manger plus de viande. Vraisemblablement, ils le firent d’abord de façon opportuniste, en passant derrière les carnassiers. Puis un jour, ils devinrent des prédateurs eux-mêmes : ils devinrent chasseurs.

La pratique du charognage, qui consiste à récupérer la viande d’une carcasse fraîche – moins de deux jours après le décès -, semble exister depuis au moins 2 millions d’années et la chasse à proprement parler depuis au moins 350 000 ans. Selon les spécialistes de la question, l’augmentation de la consommation de protéines animales induite par ces pratiques aurait été décisive dans le processus d’hominisation, en association avec la cuisson des végétaux : cette dernière rendrait plus disponibles les nutriments des légumes et racines consommées, tandis que la viande, économique à digérer, aurait permis une dépense d’énergie supplémentaire pour le développement du cerveau, différenciant le genre Homo des autres grands singes. Comme leurs cousins, les premiers humains étaient capables de faire ce que les chercheurs appellent des « cartes cognitives », c’est-à-dire des représentations mentales des lieux où trouver leur nourriture, mais des animaux qui se déplacent et peuvent réagir exigent des capacités supplémentaires. Pour bien charogner, il faut savoir pister un animal blessé, l’achever sans prendre un mauvais coup, dépecer une carcasse pour en récupérer la viande, la moelle et différents matériaux sans les abîmer, ou encore suivre discrètement un prédateur lorsqu’il chasse, puis se coordonner avec d’autres membres du groupe pour le faire fuir et lui voler sa proie. La chasse pousse encore plus loin ces compétences : connaissance pointue du territoire des animaux et de leurs habitudes de vie, techniques d’approche, de poursuite et de mise à mort, puis de préparation et de distribution de l’animal tué. Cela implique des pratiques cognitives complexes – coopération, planification, communication, partage des rôles et hiérarchisation au sein du groupe – qui, selon les chercheurs, aurait pu aussi enclencher le développement de l’homme sociétal.

C’est en étudiant les sites préhistoriques, où l’on a retrouvé des vestiges d’occupation, des outils et des ossements d’animaux marqués par des lames, que les préhistoriens et les archéologues ont réussi à retracer une chronologie des débuts de la chasse. Grâce également à l’analyse des restes humains, notamment l’émail des dents, les chercheurs ont pu déterminer les espèces consommées. Le feu a été domestiqué vers 500 000 ans avant le présent. Il a permis non seulement de cuire les aliments mais aussi de grouper diverses activités de la communauté autour du foyer, comme la fabrication d’armes et d’outils en bois, pierre et matières animales. Certains os d’animaux servaient d’ailleurs de combustible. Les herbivores constituaient le gibier favori. Les plus petits animaux pouvaient être attrapés par une personne seule, parfois à main nue, d’autres grâce à la coopération de plusieurs chasseurs (cervidés, chevaux) et les plus gros et les plus dangereux étaient sans doute piégés ou simplement charognés lorsque l’occasion s’en présentait.

Les premiers chasseurs étaient-ils secondés par des animaux, comme c’est le cas aujourd’hui ? Le chien est attesté en Europe à partir de 15 000 ans avant notre ère, même s’il n’est pas certain qu’il accompagnait l’homme à la chasse dès cette époque. Le cheval, autre compagnon des chasseurs, n’est lui domestiqué que bien plus tard, autour de – 6000 ans, et son premier usage en tant que monture semble dater de – 4200 ans.

Les plus anciennes armes de chasse retrouvées sont des épieux datés entre – 400 000 et – 350 000 ans (Allemagne, Grande-Bretagne), dont certains avaient la pointe durcie au feu. La lance, presque aussi ancienne, combine une hampe en bois et une pointe en pierre, os, métal ou bois de cervidé. Des armes de jet – sagaie, javelot – sont utilisées telles quelles ou avec un propulseur, qui est en usage entre – 18 500 ans et – 10 500 ans, remplacé progressivement par l’arc à partir de – 12 000 ans environ. De simples pierres lancées à la main ou avec une fronde semblent avoir été également utilisées. Le piégeage était sans doute pratiqué, au moins à l’aide de fosses dont certaines ont été retrouvées. Le progrès technique dans le domaine des armes permet aux humains de s’attaquer à des proies autrefois inaccessibles. Ainsi, les chasseurs n’osaient pas s’attaquer à l’auroch, animal rapide et puissant ancêtre des bovidés actuels, jusqu’à ce que l’invention de l’arc le rende plus vulnérable.

Parmi les chasseurs fréquentant l’Europe de l’Ouest lors de la dernière glaciation, notons quelques différences entre Homo sapiens et son cousin Homo neanderthalensis. Les Néandertaliens présents en Europe entre 350 000 ans et 30 000 ans avant notre ère, avaient une musculature très développée et de longs bras qui leur permettaient de lancer leurs projectiles à main nue avec autant de force qu’Homo sapiens avec une fronde ou un propulseur. Son régime alimentaire était presque exclusivement constitué de viande, ce qui le rendait plus proche de celui du loup que de celui d’Homo sapiens. Prédateur de l’ère glaciaire, l’homme de Néandertal est considéré comme le meilleur chasseur de tous les temps. Les communautés néandertaliennes disparaissent cependant avant l’apparition de notre forêt (une partie de leur ADN vit néanmoins toujours dans le nôtre !).

À partir de 350 000 ans avant notre ère, Néandertal et Sapiens élaborèrent de véritables stratégies cynégétiques laissant penser que la chasse, dès la Préhistoire, est une affaire culturelle. Des choix semblent avoir été faits, dont les raisons restent encore mystérieuses. Ainsi, les chercheurs ont remarqué que les proies chassées n’étaient pas forcément les plus nutritives, les plus abondantes ou les plus faciles à chasser ; alors qu’Homo sapiens utilise fréquemment des matières animales pour confectionner ses armes – os, bois de cervidé – Néandertal s’en tient exclusivement au bois et à la pierre, bien qu’il utilise les matières animales pour d’autres usages, ce qui fait penser à une sorte de tabou ; la découpe des carcasses est faite en utilisant des outils différenciés selon l’opération à effectuer, et dans un ordre précis. Tout cela laisse penser qu’on ne chassait pas seulement pour se nourrir ou se procurer des matériaux, mais peut-être aussi déjà en fonction de rituels sociaux, d’une représentation du monde ou du rapport, peut-être de la parenté, ressentis entre les êtres humains et les animaux au sein de la nature. Par comparaison, bien que les plantes soient importantes dans le régime alimentaire d’Homo sapiens, remarquons qu’on ne les voit pas dans l’art préhistorique, qui se focalise sur les animaux, les humains et quelques signes. L’animal, ressemblant par maints aspects à l’homme et avec lequel de nombreuses interactions ont lieu, semble être donc bien plus qu’une ressource alimentaire et matérielle et sa chasse est entourée d’un imaginaire important.

Ainsi, lorsque la forêt reconquiert l’Europe de l’Ouest à partir de 12 000 ans avant notre époque, Homo sapiens dispose déjà de nombreux savoir-faire, d’un éventail d’armes complet qui ne sera révolutionné qu’avec l’invention de l’arme à feu au XVIe siècle, et d’un imaginaire qui fait de la chasse, d’emblée, un sujet culturel. Le socle de ce qu’on appelle aujourd’hui la « chasse paysanne », notion dont nous reparlerons plus loin, semble posé dès ces temps reculés.

Faisons un saut dans le temps. La forêt s’étend progressivement sur l’Europe occidentale, puis l’agriculture et l’élevage font leur apparition. La population humaine augmente et fonde des villages puis des villes. Notre rapport avec la nature sauvage est profondément transformé. Bien que l’élevage permette aux hommes de se nourrir sans chasser, la chasse est toujours pratiquée. Les chercheurs ont d’ailleurs remarqué que, alors que les sangliers, les cervidés ou les aurochs ont été domestiqués en Orient, ils ne l’ont pas été en Occident : nos animaux sauvages indigènes faisaient toujours figure de gibier, tandis que notre bétail était importé de l’Est. Cela supposerait un statut particulier donné par les Occidentaux à l’animal sauvage et à la nature sauvage en général, en la distinguant nettement de la sphère domestique, civilisée, incarnée par la domination de l’espace cultivé et des animaux d’élevage. Dans les dépôts archéologiques datant du Néolithique et des périodes proto-historiques, on retrouve une proportion variable d’ossements d’animaux sauvages, qui peut aller de 10 % à 90 % selon les sites, avec une tendance semblant indiquer que les populations du nord de l’Europe consommaient plus de gibier que celles du sud.

Dans l’Occident romain de l’Antiquité, tout le monde peut chasser. Le droit romain déclare les animaux sauvages « res nullius », tout comme la forêt, « n’appartenant à personne », et le gibier appartient à celui qui l’a tué. Par extension, un terrain inoccupé dont un chasseur fait son territoire régulier de chasse devient, de fait, son bien. C’est l’occupatio.

Les choses commencent à changer après la chute de l’Empire romain d’Occident (476) et l’émergence de nouveaux chefs en Europe. Petit à petit, la chasse cesse d’être une activité ouverte à tous. Le droit de chasse est accaparé par les rois et les seigneurs tandis que les habitants qui continuent à chasser tombent dans une catégorie toute nouvelle de hors-la-loi : celle des braconniers.

La chasse aristocratique, symbole de la société d’ordres

À partir du VIIe siècle, les rois francs, burgondes ou wisigoths se réservent certains gibiers, comme l’auroch, déjà en voie de disparition, et certains territoires de chasse. L’Europe de l’ouest ayant hérité du droit romain, c’est en dérogation à celui-ci que sont édictées les premières lois restreignant le droit de chasse. Ainsi, le terme « forestis » désigne les lieux « en dehors du droit commun » au seul profit du souverain. Le mot s’applique alors aussi bien aux terrains ouverts qu’à ceux recouverts par les bois, et il est significatif qu’il ait fini par devenir un synonyme de la sylve dans plusieurs pays d’Europe : « forêt » en français, « forest » en anglais, ou encore « foresta » en italien. Les territoires de chasse sont surveillés par des gardes et les contrevenants sont punis de mort. À partir du IXe siècle, les rois commencent à céder en guise de récompense ce droit d’afforestatio à certains aristocrates qui les ont bien servi. Dès le XIe siècle, le couple aristocratie-chasse est formé : « Qui a fief a droit de chasse », dit l’adage.

En France, les ordonnances royales restreignent progressivement le droit de chasse au profit des nobles, puis même du roi. Ainsi, se succèdent : en 1396, sous Charles VI, l’interdiction aux roturiers de chasser ; en 1516, sous François Ier, l’interdiction à quiconque n’est pas noble de porter une arme (empêchant les gens du peuple de chasser mais aussi de se défendre ou de se révolter) ; en 1601, sous Henri IV, le cerf devient un gibier réservé au roi sur tout le territoire français, tandis que les aristocrates se transforment petit à petit en simples courtisans ; en 1669, l’ordonnance de Colbert sur les forêts interdit globalement tout usage vivrier de la forêt, et en particulier le piégeage, très pratiqué par les paysans, réservant les ressources forestières aux projets de l’État centralisé et absolutiste de Louis XIV. Ailleurs en Europe, l’évolution est similaire.

Quel est le sens de cet accaparement ? Que représente la chasse aristocratique, pour qu’elle réprime la chasse populaire au point de la rendre hors-la-loi ?

Il y a d’abord un argument de préservation de la ressource, que l’on retrouve aussi appliqué au matériau bois, comme nous l’avons vu dans un épisode précédent de notre chronique. On considère les gens du peuple comme des destructeurs sans discernement, dont le trop grand nombre met en péril la forêt. Le prince, en empêchant les paysans de chasser, veut s’assurer des parties de chasses optimales et un approvisionnement suffisant en gibier. Dans les siècles plus proches de notre époque, on retrouve cette pratique visant à confisquer des lieux de nature au peuple pour les mettre aux mains des dirigeants du pays, à la seule différence que l’argument de préservation de la ressource devient celui de la protection de la nature, et que le régime n’est plus autocratique mais parlementaire. Malgré la nuance de vocabulaire, cela n’est pas sans créer les mêmes oppositions au sein d’une partie de la population, comme par le passé !

Il y a ensuite une question de prestige et de représentation du pouvoir. S’inspirant d’une pratique des rois de l’Antiquité orientale, Charlemagne organise des chasses spectacles en enclos, dans lequel il se met en scène devant des personnalités invitées, tels que les ambassadeurs du calife Haroun-al-Rachid. Créant des parcs de chasse, ou « breuils », près de ses résidences, il poursuit et tue en public le bison et l’auroch ainsi que d’autres animaux capturés pour l’occasion dans les forêts alentours. La chasse met en valeur la vigueur du souverain, son courage, son adresse et son endurance, ainsi que sa sagacité et son talent à diriger les hommes et les bêtes. Cette association entre chasse et capacité de commandement est vue comme naturelle au sein des lignées royales, dont le sang, la race, sont considérés comme supérieurs.

Ainsi, et c’est lié à l’idée précédente, la chasse est censée être un plaisir intense pour les aristocrates. Pour le roi, c’est même ce qu’on attend de lui, quel que soit son goût réel pour l’activité. De fait, chez la plupart des souverains d’Europe, la chasse est une véritable passion, parfois dévorante. En France, Henri IV et Louis XIV chassaient presque tous les jours ; Louis XVI, décrit comme généralement renfermé, s’animait au sujet de la chasse et pouvait en raconter les tours et les détours pendant des heures. L’administration chargée de la chasse royale est nommée « les plaisirs du roi » et un « garde des plaisirs du roi » est un garde-chasse des domaines royaux. Hippolyte Taine, dans Les Origines de la France contemporaine, paru en 1909, disait du noble :

« Il faut qu’il chasse et soit le seul à chasser ; c’est pour lui un besoin du corps et en même temps un signe de race. »

Autre « signe de race », la violence légale est une prérogative des nobles. Ce sont eux qui partent en guerre pour et à la place des paysans, eux seuls qui ont le pouvoir d’ordonner la mort des criminels en tant que haut-justiciers ; la chasse s’apparente à cette violence réservée aux tenants du pouvoir. De plus, en consommant le gibier, l’homme noble incorpore la violence sauvage de l’animal, puissance jugée indigne du peuple.

La chasse se métamorphose donc par son passage dans le tamis de l’aristocratie, ce qui la distingue de plus en plus de la chasse vivrière des petites gens. Toute une culture se développe au sein des cours : traités de chasse édictant des principes moraux et philosophiques, tels le Livre de chasse de Gaston Fébus ou le Livre du roi Modus et de la reine Ratio d’Henri de Ferrières, datés du XIVe siècle, sélection de races de chiens et de chevaux spécialisés dans tel ou tel type de chasse, rituels poussés, notamment lors du partage des différents morceaux de la bête, où l’on suit une hiérarchie : certaines parties sont réservées au roi, d’autres aux compagnons de chasse, aux officiers, puis aux chiens. Pendant plusieurs siècles, « l’os corbin » (os pelvien) est jeté aux corbeaux pour les remercier d’avoir indiqué l’emplacement du gibier. Lors de la curée où l’on récompense les chiens en leur donnant une partie de l’animal abattu, on se dégante, comme pour la messe. Cette chasse profondément liée à la noblesse n’empêchait pas la participation des paysans, du moment que la hiérarchie sociale était respectée : ils étaient convoqués par exemple pour rabattre le gibier ou préparer le terrain.

L’Église, pouvoir important aux côtés des seigneurs, tient une position mitigée à propos de la chasse. Les ecclésiastiques eux-mêmes avaient interdiction de chasser depuis le concile d’Epaone en 517, et, depuis les Carolingiens, la chasse était interdite le dimanche à tous les chrétiens, à cause du sang versé et de la violence exercée jugée incompatible avec ce jour sacré. Avec cela, les théologiens ne voient pas d’un bon œil la punition des braconniers et l’appropriation de la chasse par la noblesse, considérant que les animaux sauvages sont un don de Dieu qui doit être accessible à tous. De plus, ils critiquent les pratiques aristocratiques qui entraînent souvent la destruction des cultures. D’un autre côté, il se rangent diplomatiquement au côté du pouvoir temporel pour avancer que les nobles ont besoin de ce « délassement » pour contrebalancer leur devoir de protection de la population. Ainsi les chasseurs ne sont pas exclus de la communauté des chrétiens, et ont même un saint patron : Saint Hubert. Hubert était un membre de la noblesse franque au VIe siècle. Chasseur passionné, il partit chasser seul un vendredi saint, n’ayant trouvé aucun compagnon pour commettre avec lui ce sacrilège, et rencontre un cerf magnifique portant un crucifix entre ses bois ; il entend alors une voix qui le conjure d’arrêter de perdre son temps à poursuivre sans fin des animaux, l’enjoignant à se convertir à une vie digne d’un chrétien ; appelé en pèlerinage, il devient à la suite évêque et saint. On l’invoque contre la rage et la peur.

L’imaginaire collectif est passablement ambigu sur la moralité de la chasse : les nobles considèrent que cette activité est mauvaise pour les roturiers, car elle est si prenante qu’elle les détournerait de leurs tâches et les rendraient violents. De plus, elle les inciterait à la paresse, puisqu’ils n’auraient pas besoin de gagner leur nourriture avec un métier. Gaston Fébus, dans son livre de chasse, voit les choses autrement – notons que son livre s’adresse à la noblesse : un chasseur passionné gagne sûrement le paradis, car une chasse demande tellement d’efforts d’imagination que l’esprit en est entièrement occupé et n’a pas le temps d’avoir de mauvaises pensées.

Après les révolutions : la chasse pour tous ?

La Révolution française marque la fin du monopole de l’aristocratie sur la chasse. L’abolition des privilèges est proclamée la nuit du 4 août 1789, et le droit de chasse est désormais accessible à tous… ou du moins, tous les propriétaires. Cela limite quelque peu la démocratisation de la pratique, d’autant plus qu’on y ajoute l’interdiction au peuple de chasser dans les terrains communautaires. En 1790, on concède cependant aux paysans le « droit d’affût », qui leur permet désormais de défendre leurs cultures contre les incursions du gibier, droit qui perdure jusqu’en 1968 avant d’être récupéré par les fédérations de chasse.

Dans toute l’Europe, le XIXe siècle marque l’avènement d’une nouvelle société, dirigée par la bourgeoisie fortunée, les grands propriétaires et les industriels. En France, dès la Révolution française, ceux qui n’ont pas de terres à eux mais ont de l’argent peuvent louer le droit de chasse dans les forêts nationales ou communales. Les riches bourgeois des grandes villes possèdent ou louent des chasses en Sologne, en Dombes ou dans les Landes selon qu’ils sont Parisiens, Lyonnais ou Bordelais. Le gibier est à la mode dans les dîners mondains, au point que la production française ne suffit pas : chaque année, des centaines de milliers de perdreaux, lièvres, grives, chevreuils et oiseaux aquatiques sont importés d’Allemagne, Autriche, Espagne, mais aussi de Russie pour l’ours, les rennes et les coqs de bruyère ou encore d’Égypte pour les cailles.

Symboliquement, la chasse reste donc associée au pouvoir, quel que soit le régime politique du pays concerné. En Allemagne au XIXe siècle, les chasses de l’Empereur Guillaume II étaient le prétexte de rencontres au sommet avec le chancelier Bismarck ou le tsar Alexandre III. En 1937, Goering invita Mussolini à chasser dans son domaine du Brandebourg. Plus tard, l’occupant russe puis les dirigeants soviétiques de RDA poursuivirent cette tradition. En France, des chasses présidentielles sont organisées à partir de la Seconde République (1848) dans les anciens domaines royaux de Marly, Rambouillet puis Chambord. Y participent des membres du gouvernement ou des personnalités politiques étrangères, ambassadeurs ou chefs d’État invités par le Président de la République. La tradition de la chasse aristocratique n’a pas disparu dans les monarchies comme la Belgique ou le Royaume-Uni, où les membres de la noblesse se retrouvent chaque fin d’été en Écosse pour aller chasser la grouse, ou lagopède (Lagopus lagopus), oiseau de la famille des tétras.

Dans l’ombre de ces nouveaux ayant-droit de la chasse, le braconnage persiste. Dès la Révolution française sont prévues des mesures contre les personnes trouvées « déguisées et masquées », ce qui rappelle le Black Act anglais de 1723 qui punissait de mort toute personne simplement soupçonnée de vouloir chasser. En France, les premières sociétés de chasseurs, comme la Société des chasseurs pour la répression du braconnage (1866) et le Saint-Hubert Club de France (1902) ont pour objectif affiché la lutte contre les braconniers. Il faut comprendre que désormais, chasser illégalement un animal sauvage revient à voler un produit marchand. Avec l’engouement de la bourgeoisie pour l’ancienne activité aristocratique, les domaines forestiers rapportent plus grâce à la chasse que grâce à la sylviculture. Le gibier, c’est de l’argent.

L’encadrement progressif de la chasse avec, en France, l’instauration d’un permis de chasse à partir de 1850 permet de faire diminuer le nombre des braconniers, transformés en chasseurs officiels. Le prix baisse au fil du temps, ouvrant la pratique à plus de personnes : il y a 150 000 titulaires du permis de chasse en 1870, 500 000 en 1910 et 1,8 million en 1945. À partir de 1946, les fermiers-métayers accèdent eux aussi au droit de chasser sur les terres qu’ils cultivent – il leur fallait auparavant l’autorisation expresse de leur propriétaire -, ce qui participe à réduire les rancœurs sociales et à faire chuter les pratiques illégales.

La dernière grande transformation subie par la chasse en France intervient pendant le Régime de Vichy. La loi du 28 juin 1941 transforme ainsi profondément la vie rurale, avec trois décisions majeures : « remembrement » des terres agricoles, « protection chimique » des végétaux, et création d’une entité de « chasseurs ». Dans l’imaginaire et dans les discours, on passe de « Je vais à la chasse » à « Je suis chasseur », ancrant l’activité dans l’identité d’une personne. Chaque chasseur a l’obligation d’adhérer à une société départementale – aujourd’hui Fédération départementale – dont les objectifs sont la répression du braconnage, le recrutement de gardes, l’aménagement de réserves de chasse et la multiplication du gibier. La chasse est rendue à une activité de loisir, à un sport et à un secteur commercial qui gère sa ressource de façon rationnelle : comptage des animaux et quotas, reproduction en captivité, lâchers sur les terrains de chasse et aménagements cynégétiques comme postes d’affût ou de nourrissage. Alors qu’autrefois, la reproduction du gibier était gérée par les propriétaires de domaines de chasse pour servir sur le territoire même, depuis les Trente Glorieuses, l’élevage s’est développé en tant qu’activité économique indépendante. Les animaux issus de ces élevages sont donc déconnectés du territoire sur lequel ils sont chassés.

Dans les faits, ce fonctionnement laisse peu de place à l’ancienne chasse paysanne. Il est temps de regarder cette dernière de plus près, après en avoir laissé les prémices à la Préhistoire. Dissimulée dans l’ombre de la chasse aristocratique, hors-la-loi pendant des siècles, à quoi ressemble celle qui faisait partie de la vie des campagnes et semble être en train de disparaître en même temps que son milieu social et environnemental ?

La chasse paysanne n’a pas pour outil la gestion rationnelle à visée économique de la faune, mais la connaissance des animaux et du territoire. Il s’agit d’observer attentivement les animaux et leurs mœurs, ainsi que leurs préférences en matière d’alimentation, de gîte, les lieux où ils passent et où ils s’arrêtent, etc., et d’élaborer à partir de là une stratégie pour chasser ou piéger tel ou tel individu. Pendant toute l’année, le chasseur-paysan observe la faune près de laquelle il vit, et ainsi, lorsqu’il chasse, il poursuit un animal qu’il a regardé vivre pendant des mois. L’animal lui-même est à l’aise dans son environnement, le connaît intimement et sait où se cacher et par où passer pour tromper le poursuivant. C’est un animal sauvage qui a développé des compétences propres à sa nature, sans commune mesure avec celles d’un animal élevé par l’homme en enclos.

La chasse paysanne est une activité sociale, souvent partagée entre voisins ou amis. On chasse sur les terres des uns et des autres mises en commun pour l’occasion, puis le gibier est partagé, non seulement entre les chasseurs, mais aussi donné aux voisins et aux autres membres de la communauté villageoise. Cette sorte de chasse fait partie intégrante d’un mode de vie rural ancien où la communauté est importante ainsi que le partage de ce qui est considéré comme des dons de la nature, et non propriété de tel ou tel. De la même façon, la cueillette des champignons ou des fruits sauvages, ainsi que la culture d’un potager dont on partage les récoltes avec le voisinage, font partie de la vie de cette société rurale aujourd’hui en voie de disparition. Le lien avec la terre, mis en valeur par ces activités, est une fierté pour ceux qui les pratiquent : on montre par là sa connaissance du lieu et sa capacité à en cultiver les richesses animales et végétales, y compris sauvages. On voit les reflets de cette société rurale dans la revue de chasse la plus vendue en France, «Le Chasseur français », qui porte le sous-titre « Vivre à la campagne » ; au sommaire du numéro d’avril 2024, par exemple, on trouve : « Morilles, nos conseils anti-bredouille », « Potager, tout pour démarrer vos plantations », à côté de questionnements comme « La technologie nous aide-t-elle à mieux chasser ? » ou une enquête sur « Ces agriculteurs-chasseurs au service de la biodiversité ». Même si aujourd’hui, le grand public a du mal à distinguer plusieurs types de chasses et de chasseurs, il y a différents courants, différentes éthiques de la chasse. Signalons la distinction entre chasse et piégeage : dans la chasse, l’animal doit pouvoir s’échapper, il doit « avoir sa chance », ce qui n’est pas le cas du piégeage où l’animal est pris par surprise.

Cette notion de chasse paysanne est très différente d’une chasse bourgeoise où des citadins viennent sur un terrain qu’ils ne connaissent pas et doivent être guidés pendant le processus de chasse. La plupart du temps, ils tirent sur l’animal qu’on rabat vers eux ou qu’on a relâché quelques jours ou quelques heures avant le coup de fusil et qui, désemparé, ne sait où aller. Aujourd’hui, de plus en plus, le gibier tué ainsi n’est pas consommé par celui qui l’a tué, mais commercialisé ou servi dans des restaurants, pratique jugée scandaleuse pour les tenants de la chasse paysanne. Interrogés par l’anthropologue Charles Stépanoff et cités dans son ouvrage l’Animal et la mort, des chasseurs paysans s’expriment ainsi :

« C’est être tireur, ça, pas chasseur ! », « La chasse paysanne, ça n’existe plus […] J’exagère peut-être, mais je trouve qu’on revient au temps des seigneurs. Aujourd’hui, si vous avez un massif forestier, si vous voulez des actionnaires, il faut au tableau énormément de sangliers et de gros gibiers. Du coup, on fait proliférer le sanglier alors qu’on a plein d’espèces qui sont en train de disparaître. »

Pour l’anthropologue, la comparaison avec ce qu’il connaît dans d’autres cultures s’impose :

« Les politiques de modernisation menées par les États coloniaux sur les peuples autochtones ont été parallèles à celles qu’ils appliquaient à leurs propres populations rurales : destruction des droits d’usage communautaires au profit d’une exploitation commerciale privée et criminalisation de la collecte et la chasse vivrières jugées « immorales » et qualifiées de « braconnage ». »

Ainsi, la partition chasse aristocratique / chasse roturière semble survivre dans l’opposition chasse bourgeoise / chasse paysanne, avec un déséquilibre des forces au détriment de cette dernière à cause de la transformation des paysages ruraux et son impact sur la faune. En effet, les remembrements et la mécanisation de l’agriculture, ainsi que les pollutions chimiques, ont fait régresser drastiquement le petit gibier des prés et des champs, territoire principal de la chasse paysanne. En conséquence, les chasseurs des campagnes se sont souvent convertis au grand gibier et à la chasse en forêt.

Recentrons-nous sur celle-ci et sur son histoire. Concrètement, quelle a été l’influence de cet accaparement de la chasse par les puissants sur le paysage forestier ?

La chasse et l’aménagement des forêts

Il y a plusieurs types de chasse, auxquels sont attachés différentes techniques et différents environnements. La chasse par excellence des rois et des seigneurs est la chasse à courre, ou vénerie, qui se pratique en forêt avec des prolongations possibles à l’extérieur, en poursuivant le gibier à cheval secondé d’une meute de chiens. L’animal, principalement un cervidé ou un sanglier, est poursuivi jusqu’à épuisement, puis achevé – « servi » dans le jargon – à l’épée ou à l’épieu (aujourd’hui, au couteau ou à l’arme à feu). Il existe une autre chasse aristocratique, statique et pratiquée dans les prairies et autres lieux ouverts : la chasse au vol à l’aide d’oiseaux de proie « de haut vol », comme les faucons ou les éperviers dont l’usage est importé d’Orient au Ve siècle. C’est une chasse considérée comme particulièrement adaptée aux femmes. Accessoirement, on pratique également le tir, à pied, les chasseurs étant disposés sur une ligne et le gibier rabattu vers eux. Les autres chasses, à l’autour ou oiseau « de bas vol », au furet ou le piégeage en général sont dépréciées par les nobles comme lâches et dégradantes.

Revenons en forêt.

Les « forestis » créées par les premiers souverains d’Europe de l’ouest n’étaient pas des no man’s lands. De nombreuses communautés villageoises s’étaient installées dans les massifs forestiers – en particulier les forêts de plaine, les plus facile d’accès – pour y créer des clairières de culture en profitant de la ressource en bois. Accusés par les souverains de perturber la faune et de morceler dangereusement l’espace forestier, de nombreux habitants furent chassés de force et leurs villages détruits. En Angleterre, ce processus connut son apogée avec les rois anglo-normands au XIe siècle, qui firent disparaître dans la violence des dizaines de villages. La conséquence sur l’espace forestier à été le maintien, et la repousse là où elles avaient été défrichées, d’immenses surfaces boisées d’un seul tenant.

Au Moyen Âge, théoriquement, la zone de chasse était délimitée précisément par la forêt : si l’animal en sortait, la poursuite se terminait. La coutume tomba en désuétude sous l’Ancien Régime, incluant les prés et les champs périphériques à l’espace de la chasse.

En France, comme ailleurs en Europe, l’organisation des domaines royaux prend en compte les exigences de la chasse. Dès le Moyen Âge, les résidences royales sont bâties à proximité des massifs forestiers. C’est le cas par exemple du château de Vincennes créé par les Capétiens, mais aussi plus tard de Fontainebleau, Compiègne, Saint-Germain-en-Laye, Chambord et bien d’autres. À l’intérieur des bois sont construits des bâtiments plus modestes, pavillons et relais : le fastueux Versailles de Louis XIV a été bâti à l’emplacement d’un pavillon de chasse de Louis XIII, permettant ainsi de combiner l’apparat de la cour avec la passion du Roi-soleil pour la chasse.

Les domaines de chasse n’ont jamais cessé d’être améliorés. Dès le XVIe siècle à Fontainebleau, un travail de récupération de parcelles indûment utilisées ainsi que des acquisitions et échanges permettent d’agrandir la surface boisée. On pose des bornes, on crée une route périphérique prise sur les parcelles riveraines, on comble les fossés afin de faciliter le passage de l’équipage royal. Les domaines de chasse sont gérés par des capitaineries, territoires administratifs qui comprennent la forêt en elle-même ainsi que tout le territoire alentours. Les massifs royaux sont divisés par des routes forestières en étoiles convergeant vers des carrefours servant de rendez-vous de chasse et rejoignant les résidences royales. Ces routes, généralement rectilignes (mais parfois plus sinueuses dans les domaines anciens comme Fontainebleau) se superposent à des réseaux de chemins créés pour l’exploitation du bois ou la circulation des voyageurs et marchandises à travers la forêt, en entrant parfois en conflit avec eux. Pour des raisons esthétiques, on interdit l’abattage dans certains secteurs, notamment autour des rendez-vous de chasse, ce qui entraîne un vieillissement des arbres. D’autres zones font l’objet de replantations, que l’on protège avec des haies d’épines ou des palissades. Autour du massif forestier, on plante des « remises à gibier » qui sont l’équivalent des réserves de chasse de notre époque, et dont le terrain est pris sur des parcelles agricoles. Autour de Fontainebleau, ces remises à gibier représentent sous l’Ancien régime une surface totale de 500 ha où les animaux sauvages peuvent s’abriter et se reproduire sans crainte du chasseur.

Pour la chasse à tir, on aménage à partir du XVIIe siècle des « parquets » puis des « tirés » semi-ouverts ou clôturés, où sont lâchés des animaux capturés en forêt ou élevés dans des « faisanderies ». La densité de gibier doit être assez forte pour assurer un tableau de chasse bien garni. La végétation est taillée afin de servir de refuge au petit gibier tout en assurant une bonne visibilité au chasseur et parfois, les végétaux réels sont complétés par des fourrés factices, afin de pallier les dégâts faits par les animaux en surnombre. Les « tirés » de Napoléon III comportaient plusieurs couloirs de tirs, ou layons, sur une largeur d’une centaine de mètres pour une longueur de huit à dix kilomètres.

Aux XIXe et XXe siècle, la tradition de la chasse se maintient dans les grands domaines royaux désormais publics, tout en laissant entrer de nouveaux usages, comme la promenade, la pratique artistique ou sportive. Certains domaines privés développent une chasse commerciale, avec enclos, élevage, et plantations de végétaux appréciés par le gibier. Au XIXe siècle, beaucoup de propriétaires choisissent de donner la préférence à la chasse sur la sylviculture, moins rentable. Ceux qui essaient de concilier les deux doivent résoudre une équation complexe, où l’équilibre entre le gibier et les arbres de rapport est difficile à maintenir.

Depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, cette emprise de la chasse sur le territoire ne va pas sans heurt. Le gibier abondant saccage les cultures lorsqu’il sort de la forêt et broute les jeunes arbres de rapport dans les bois. Sous l’Ancien Régime, les officiers des « plaisirs du roi » sont autorisés à ouvrir les clôtures destinées à protéger les jeunes plantations forestières ou les pépinières royales de Versailles afin de favoriser la circulation du gibier, apportant la désolation chez les jardiniers et forestiers, et le conflit au cœur même de l’administration royale.

Ainsi, les grandes forêts de plaine, environnement idéal de la chasse à courre, ont été accaparées très tôt par les maîtres de l’Europe occidentale afin d’être optimisées pour la chasse. Ces forêts, beaucoup plus faciles à exploiter que les forêts de montagnes, faisaient l’objet de beaucoup de convoitise de la part des communautés riveraines : pour y installer des villages en défrichant progressivement autour d’un point de départ, pour le bois d’œuvre et de chauffe, pour y faire paître des troupeaux, pour y installer des fours à céramique et d’autres activités nécessitant du combustible, et bien sûr pour la chasse.

Même si l’on peut déplorer les inégalités sociales du passé vis-à-vis des usages en forêt, il y a tout de même un aspect positif ; alors que d’autres forêts ont totalement disparu ou ont été sévèrement morcelées, la passion des seigneurs pour la chasse a eu pour conséquence de faire parvenir jusqu’à nous de grands massifs forestiers anciens d’un seul tenant qui, lorsque la préoccupation écologique a fait son apparition, ont pu servir de base à la constitution de réserves naturelles : c’est le cas, entre autres, des forêts de Fontainebleau, de Marly, de Compiègne ou d’Orléans en France ou de New Forest en Angleterre, domaine de chasse créé par Guillaume le Conquérant à coup de destructions de villages, comme on l’a vu.

Il est vrai que le rapport entre la chasse et la préservation de la nature est ambigu. Aujourd’hui, si les chasseurs comme les écologistes affirment aimer la nature et agir en conséquence, il semble que cette expression n’ait pas le même sens pour les uns et les autres. Essayons de clarifier la situation.

Protection de la nature, la chasse dans la tourmente

Depuis l’Antiquité, la chasse a eu ses détracteurs au nom de la compassion envers les animaux : Pythagore, au VIe siècle avant notre ère, aurait été le premier végétarien. Arrien, historien grec du IIe siècle qui chassait en compagnie des chefs gaulois, et l’écrivain Montaigne, au XVIe siècle, disaient adorer la poursuite et les jeux de la chasse en général mais pas la mise à la mort : ils relâchaient l’animal chaque fois que cela était possible.

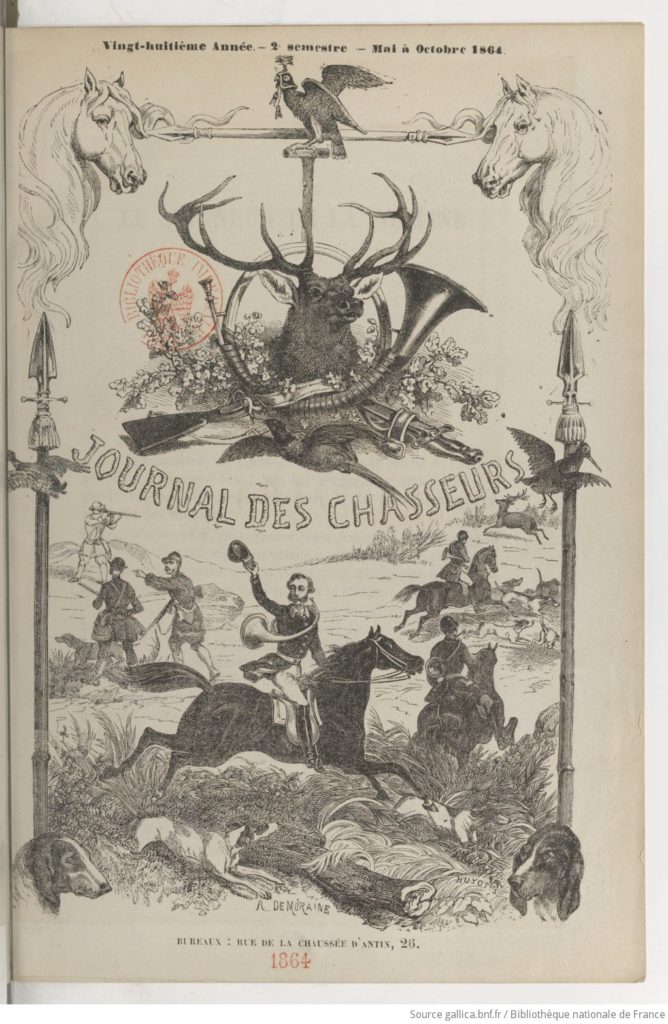

À l’échelle de la société occidentale, la violence devient moralement de plus en plus discutable avec les siècles : on a vu que l’Église chrétienne interdisait la chasse le dimanche et lors des fêtes religieuses et que les ecclésiastiques ne pouvaient ni chasser ni combattre ; au Moyen Âge, la profession de boucher était entachée d’impureté et à Paris, l’abattage des animaux de boucherie, qui se faisait auparavant en pleine ville, dans des « tueries » ou dans la rue devant les étals, est dissimulé dans des abattoirs hors de la ville à partir du XIXe siècle. Le public perd l’habitude des scènes sanglantes, alors que la chasse assume pleinement cette facette : comme on l’a vu, la mise à mort est ritualisée, mise en scène, et ne provoque ni dégoût ni honte. Cette scission entre les chasseurs et le reste de l’opinion participe à alimenter les critiques envers la chasse, ce qui n’empêche pas la consommation de viande par habitant de quadrupler entre 1800 et aujourd’hui. Le tabou de la violence concerne aussi les femmes, dont le statut change à l’aube des temps industriels ; alors que jusqu’au XVIIIe siècle les femmes chasseresses étaient admirées, au XIXe l’activité devient inconvenante. La femme incarne alors la sensibilité et la compassion, et le spectacle de la mise à mort est censé lui être odieux : dans un numéro du Journal des chasseurs daté du milieu du XIXe siècle (cité par Charles Stépanoff), on peut lire : « Je ne puis me représenter une femme, ange de bonté, assistant à la mort d’un cerf sans demander grâce pour les larmes de ce noble animal. » La partition des tâches est claire : aux hommes la violence, aux femmes la compassion. La duchesse d’Uzès, figure emblématique de la vénerie des années 1880 à 1930 en fera les frais.

En effet, les « larmes du cerf » que les chasseurs peuvent observer dans les yeux d’un cerf acculé ont fait l’objet d’un intense débat pour savoir si elles étaient un signe de souffrance ou bien de simples sécrétions insignifiantes. Les savants et philosophes, Descartes et Buffon en tête, niaient la capacité de souffrance et d’émotion aux animaux. Les chasseurs chevronnés, eux, comme Charles Georges Leroy, lieutenant des chasses royales de Versailles, considéré comme le premier éthologue de France, ou les chasseurs-paysans, reconnaissaient comme une évidence les capacités de réflexion, d’apprentissage, d’émotion et de souffrance des animaux. Pour lutter contre les critiques de plus en plus fortes des amoureux de la nature nés de la veine contemplative de Rousseau et du Romantisme, la duchesse d’Uzès avança l’argument que les fameuses larmes n’étaient que de la sueur. Une maladresse qui lui valut l’expulsion de la jeune Société Protectrice des Animaux, dont elle était un membre éminent, et signa le divorce moral entre chasseurs et protecteurs de la nature.

Pourtant, les chasseurs de l’élite étaient parmi les premiers à se préoccuper de la protection de la nature. Le World Wide Fund for Nature (WWF) a été fondé en 1961 par un groupe composé de naturalistes et de princes chasseurs. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) était constituée de chasseurs de gibier d’eau lorsqu’elle s’est individualisée, dans la première moitié du XXe siècle, de la Société zoologique d’Acclimatation. Cette dernière, fondée en 1854 par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, avait pour but le progrès agricole et la défense de la faune sauvage. Cependant, alors qu’elle luttait contre les techniques de piégeage traditionnelles comme la tenderie ou la glu, elle resta silencieuse devant la destruction des habitats causée par l’industrialisation de l’agriculture, puisqu’elle promouvait celle-ci par ailleurs. Elle devint Société Nationale de Protection de la Nature en 1960.

La position de la Société d’Acclimatation illustre un courant, devenu majoritaire au XXe siècle, de rationalisation de notre rapport à la nature associé à une gestion technocratique du sauvage. On a vu comment ce courant, accéléré en France au moment du Régime de Vichy, a abouti à la destruction des habitats naturels et au déclin brutal de la faune sauvage. Dans les années 1960, en France, on accuse prioritairement la chasse populaire et le braconnage, omettant ainsi de prendre les mesures qui s’imposent. Dans d’autres pays européens, la reconnaissance de l’impact des pesticides, par exemple, entraîne une certaine adaptation des pratiques agricoles. Récemment, la position officielle de la Fédération nationale des chasseurs a été de se revendiquer « premiers écologistes de France », prônant une « chasse durable » et mettant en avant leur travail de « régulation des espèces », en droite ligne du courant rationaliste. Leurs résultats sont contestés : par exemple, parmi les espèces « chassables » de France, on trouve plusieurs espèces en danger (les autres pays européens les épargnent) ; on doit aussi aux chasseurs la multiplication sans contrôle des sangliers, souvent hybridés – pratique désormais interdite – et l’échec de la plupart des lâchers de repeuplement.

Pourtant, les chasseurs sont aux premières loges des changements environnementaux et ont tiré la sonnette d’alarme très tôt. En 1868, Honoré Sclafer observe les mutations écologiques dues aux premiers remembrements en Alsace où la chasse bourgeoise forestière a remplacé les pratiques paysannes : « On arrache partout les bois […] les jachères n’existent plus […] Où pourrait se réfugier le gibier ? » En 1962, le best-seller Printemps silencieux (Silent Spring) de la biologiste américaine Rachel Carson a été fait en collaboration avec des chasseurs.

Il est vrai qu’au sein même de la chasse les points de vue divergent à l’égard de la nature sauvage. Comme l’illustrait avec humour et parfois justesse le fameux sketch des Inconnus en 1991 : « Il y a les viandards et les pas viandards ». Parmi les chasseurs-paysans, le terme de « viandard » est aujourd’hui utilisé pour désigner les tenants de la chasse commerciale, où un client citadin paie cher pour un tableau abondant. Face à eux, des chasseurs-agriculteurs participent au retour de certaines espèces, comme la perdrix grise, en aménageant leurs parcelles de façon à les accueillir en sécurité ; cité par Charles Stépanoff, l’un d’eux s’exprime ainsi :

« L’équilibre est faussé, on est trop d’humains par rapport à notre surface exploitable. Si on ne fait pas quelque chose pour ce qui disparaît, il ne reste rien. Parfois, il faut donner un coup de pouce à la nature pour corriger les dégâts de la civilisation. »

Pour d’autres agriculteurs, ce « coup de pouce » prend la forme d’un renoncement total à la chasse ou d’une conversion difficile de leur exploitation en agro-écologie. Bien que la France soit encore en tête de l’Europe, qui comprend en tout 7 millions de chasseurs, le déclin de ce loisir s’amorce : après un maximum de licenciés atteint en 1976 avec 2,2 millions de permis délivrés, le nombre de chasseurs est passé à moins d’un million en 2022, parmi lesquels 97 % d’hommes.

La relation ambiguë de la chasse avec la nature reflète celle de la société toute entière, et, selon les scientifiques et penseurs étudiés, elle a une cause très simple : la méfiance de notre culture occidentale envers le sauvage. Nous avons déjà rencontré ce sentiment dans l’épisode sur l’imaginaire, où les Babyloniens, premiers conteurs et aussi bâtisseurs de cités, racontaient comment Gilgamesh avait tué le gardien de la forêt, rompant ainsi avec les usages anciens ; et encore dans l’épisode sur les animaux, dans lequel on avait compris combien notre projet de libre évolution, donc d’effacement de la marque de l’humain, pouvait aller à contre-courant de cet imaginaire. Pour Charles Stépanoff, qui a eu l’occasion de comparer les visions du monde des peuples premiers avec celle des Occidentaux, le rejet du sauvage est propre aux cultures étatiques, quel que soit le continent ou l’époque étudiés. Les conséquences seraient : un malaise devant le sauvage qui échappe au contrôle ou n’a pas besoin de l’Homme pour vivre ; une volonté de maîtriser le vivant, en catégorisant, rationalisant, manipulant les espèces et aménageant les milieux sauvages ; ou encore la création d’une catégorie de « nuisibles » qui ne sont que les concurrents de l’Homme dans l’accès au gibier ou au territoire. Inversement, on perçoit encore dans les couches rurales et populaires de la société un « animisme en mode mineur » (Ch. Stépanoff) où la nature est toujours la maîtresse ultime des créatures et l’être humain un de ses sujets ; ainsi une tendance à l’anthropomorphisme quand il s’agit de décrire les réactions d’un animal sauvage, et l’observation sans a priori des capacités cognitives, des relations sociales et des émotions des animaux ; de même, une acceptation des prédations du loup – appelée dans les siècles passés la « part du loup » – associée à peu de motivation pour le chasser lorsque son extermination fut décidée en haut lieu ; enfin, la persistance, malgré tout, d’une « morale » de la chasse paysanne, où tuer un animal peut être compatible avec une certaine compassion pour ses souffrances, avec l’amour de la nature et l’envie de protéger le vivant.

En conclusion, revenons à notre projet de très grande forêt en libre évolution. La construction d’un tel espace est en elle-même un programme d’expérimentation, de recherches sur ses enjeux multiples. La longue histoire de la chasse, la complexité des pratiques et des vécus, mais aussi l’état actuel de nos forêts, les impératifs de la transition écologique, tout appelle donc à une discussion approfondie, citoyenne, sérieuse sur la place de cette pratique sociale, comme d’autres activités, dans le cœur même d’un projet qui vise à la fin de pratiques humaines trop prédatrices pour le milieu. On peut imaginer que, moyennant une réorganisation de l’espace et un tri dans les modes d’intervention, l’activité en retire aussi des bénéfices sur les territoires du pourtour, grâce au foisonnement de la faune dans la forêt et à des lisières perméables permettant aux animaux de se déplacer. Certaines pratiques historiques basées sur une connaissance fine de l’environnement et le respect de celui-ci, ou encore des techniques agricoles comme l’agroforesterie, qui vise à faire prospérer l’écosystème pour produire des récoltes, sont tout à fait compatibles, et mêmes complémentaires, avec la renaissance d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest. S’appuyant sur le magnifique générateur de vitalité et de biodiversité constitué par la forêt, ces modes anciens ou récents d’habiter la nature recevraient un nouveau souffle, aux côtés d’une grande variété d’autres solutions à la fois prospères et respectueuses de l’environnement : l’idée du projet de renaissance d’une forêt primaire, c’est bien de redonner vie, non seulement à la forêt, mais aussi à tout le territoire qui l’abrite.

Références

Forêt et chasse, Xe-XXe siècle, textes réunis et présentés par Andrée Corvol, L’harmattan, 2004

Raphaël Mathevet, Roméo Bondon, Sangliers, géographies d’un animal politique, Actes Sud, 2022

Jean-Marc Moriceau, L’Homme contre le loup, une guerre de deux mille ans, Fayard, 2011

Marylène Patou-Mathis, Mangeurs de viande, De la préhistoire à nos jours, Perrin, 2009

Charles Stépanoff, L’Animal et la mort, Chasse, modernité et crise du sauvage, La Découverte, 2021

Site internet de la Fédération française des chasseurs https://www.chasseurdefrance.com/

Site internet de la revue Le Chasseur français https://www.lechasseurfrancais.com/